7月から始動した

プロジェクトの活動

ワーク

ショップ

workshop

- 第6回ワークショップ

-

- 日時

- 10月24日(火)18時30分~20時30分

- 場所

- TOMI+

- 参加人数

- 21名

-

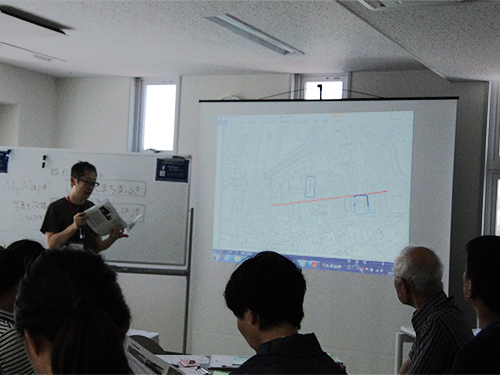

初めに参加された皆さんに醤油屋跡地(仮称富谷観光交流ステーション)の計画の説明が富谷市と関・空間設計の方々からありました。その後、ワークショップにうつり、今回はよりいくつかのテーマを深堀りする分科会が発足しました。テーマはこれまでもキーワードとしてよく出てきていたものでもあります。

Aグループ 「交流拠点」 リーダー 富谷塾生 児玉さん

Bグループ 「おもてなし」 リーダー いさわ屋 伊東さん

Cグループ 「環境整備」 リーダー はにかむ 若生さん

Dグループ 「文化風土」 リーダー 富谷宿 佐藤さん

それぞれのグループ5~6人でのワークを4ラウンド。限られた時間でしたが、4ラウンドこなして、最終的にご自身の気になるグループに足を運んでもらいました。

それぞれのテーブルで活発に意見がでていたようです。

分科会で各々活動やミーティングをして、また分科会単位で活動の内容を共有していただく予定です。

- 第5回ワークショップ

-

- 日時

- 9月10日(火)18時30分~20時30分

- 場所

- 富谷市役所

- 参加人数

- 19名

-

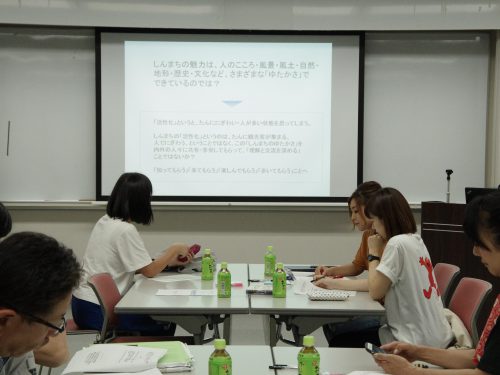

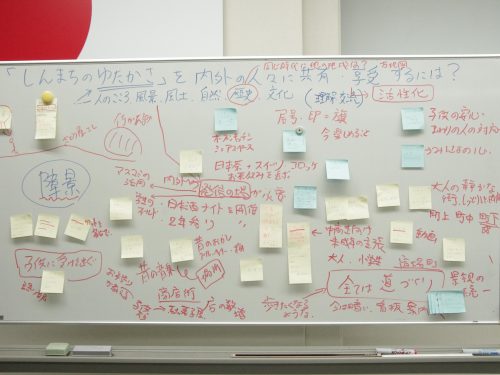

5回目のワークショップは前回のワークを振り返りつつ、「しんまちのゆたかさ」を内外の人達に共有して理解・交流を深めるという意味での「活性化」をすすめるにはどうしたらいいのか?という問いに対してグループワークで考えるところからスタートしました。

町の人が、町のために、町のあり方を考える。より深化したワークとなりました。

いくつかの方向性が見え、次回以降はテーマごとに分かれた分科会の方向になりそうです。

- 第4回ワークショップ

-

- 日時

- 9月3日(火)18時30分~20時30分

- 場所

- TOMI+

- 参加人数

- 15名

-

第4回ワークショップは8月28日(水)に行った五城目視察の様子を振り返るところからスタート。視察に参加できなかった方にも先進地の事例を共有しました。

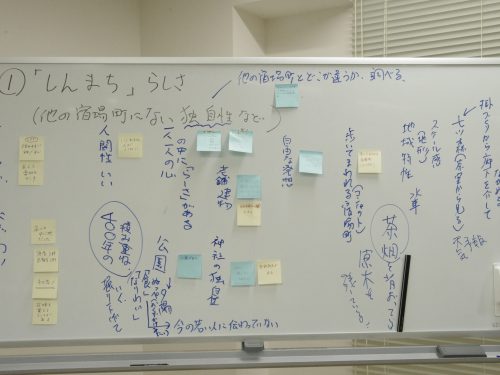

4回目は7月に行った町あるきのマイマップを元に「しんまちらしさ」とは何かということを皆の意見を聞きながらあったらいいなと思うまちの「機能」を考えるワークでした。

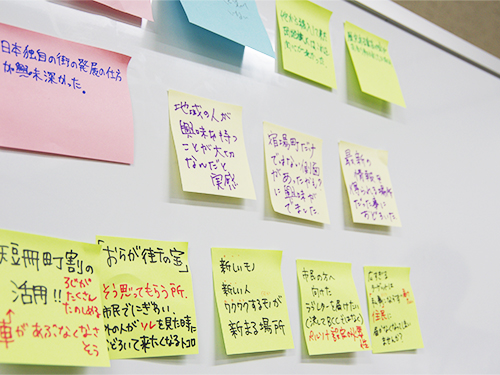

3~4人1テーブルでどんどんアイディアを出して、付箋に書き出し、ホワイトボードへ。

活性化には何が必要か、どうしたらいいか?ビジョンの形が少し見えてきたようでした。

- 五城目町にて視察を行いました

-

- 日時

- 8月28日(水)7時30分〜20時

- 場所

- 秋田県南秋田郡五城目町

- 参加人数

- 22名

-

あいにくの雨でしたが、五城目町の視察に行ってきました。BABAME BASE、福禄寿酒造、五城目シェアビレッジの3カ所を回り、地域創生やリノベーション事業に実際に携わっている方の話を聞き、たくさんの気づきを得られた視察となりました。

- 第3回ワークショップ

-

- 日時

- 8月26日(月)18時30分〜20時30分

- 場所

- TOMI+

- 参加人数

- 17名

-

第3回ワークショップはTOMI+コンシェルジュの齋藤さんが先日視察に行った大津と西の原のお話と28日の五城目視察の事前説明との2部制でした。

第1部での齋藤さんのお話は、宿場町事業のソフト面の参考になる大津の話とリノベーション事業として西の原の話など、今後のしんまち活性化の参考になる内容でした。齋藤さんありがとうございました!

第2部では、28日の五城目視察の事前説明を行いました。参加予定の方々に先進地の事例としてそれぞれ見てみたい、聞いてみたいポイントのイメージが湧くように、「自分ごと」として活性化を考えられるきっかけの一つになればと思います。

- 第2回ワークショップ

-

- 日時

- 7月28日(日)13時~17時

- 場所

- TOMI+ しんまち周辺

- 参加人数

- 21名

-

第2回ワークショップは「しんまち宿場町あるき」と題して、一般参加者も含めてしんまちの町あるきをしました。天気は快晴。

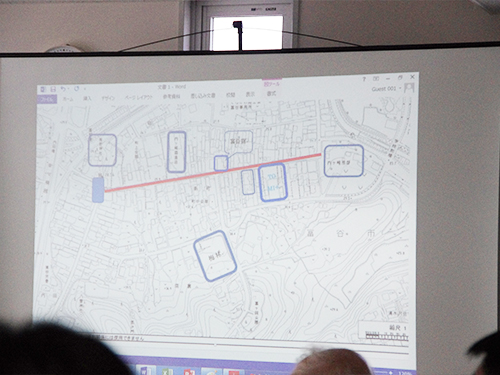

第1部として、まずは町あるきの目的をファシリテーター役の事務局より説明。参加者にまず自己紹介をしてもらうところからスタート。まずはしんまちエリアがどのへんを示すのか白地図で皆で確認。そして町あるきをするときに意識してほしいキーワードを伝えました。

第2部はいよいよ町あるきスタート。思い思いの方向に参加者は歩いていきました。富谷宿の佐藤紀雄さんが説明しながら歩いてくださったおかげで有意義な時間を過ごしました。そして、まちあるき中に気になったモノやコトはInstagramで #しんまちまっぷ とタグをつけて投稿。

第3部はそれぞれが思い描くしんまちを白地図に記入しながら、Instagramで投稿されていた写真を出力して切り貼りするワーク。マイマップの完成です。あったらいいなと思う町の機能や「しんまちらしさ」を改めて考える機会となりました。

最後にはTOMI+前で集合写真を撮影して終了しました。

- 第1回ワークショップ

-

- 日時

- 7月10日(水)19時~20時30分

- 場所

- TOMI+

- 参加人数

- 43名

-

協議会設立総会に続いて、第1回目となるワークショップが開催されました。

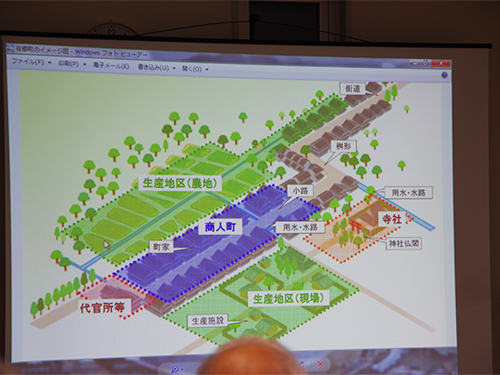

初めに話題提供として、富谷市民俗ギャラリーの清水勇希学芸員からしんまちの歴史や機能について説明。歴史を知った上で、「しんまち」がどんな場所になったらいいか?こんな機能があったらいいいな! という意見を付箋に書いて委員の皆さんが発表するワークショップを行いました。ファシリテーターは宮城大学事業構想学群地域創生学類長 佐々木秀之先生。初めてのワークショップで戸惑いが見られる場面もありましたが、ホワイトボードはキーワードを書いた付箋でいっぱい!

これからしんまち活性化プロジェクトがどのように動いていくのか期待と課題が見られたワークショップでした。