しんまちの歴史

天正18年(1590)、豊臣秀吉による奥州仕置で伊達政宗公が黒川郡を本領としました。この頃になると伊達政宗公の領土は北へ拡大し、大崎氏・葛西氏も政宗公の勢力下にあったとされています。

その後、政宗公の三男宗清公が元和2年(1616)に吉岡に入部し、3万8千石を領しました。

その結果、仙台城と黒川郡吉岡との距離が離れ、奥州街道の開通に伴い、往来する大名や旅人のために宿場が必要になったとされています。

そこで、元和4年(1618)元鶴巣城主・黒川氏の家老だった内ヶ崎筑後(後に織部と改名)が、宿場の開設を命ぜられました。

当時の戸数はわずか13戸程度であったが、家や田畑を整備することによって、2年後の元和6年(1620)には、戸数も倍くらいになり、伊達政宗公の黒印状をもって正式に富谷宿として発足しました。

内ヶ崎織部は検断と本陣をおおせつかり、富谷宿の発展に尽力しました。織部の功績については、内ヶ崎家の墓所・北雲台の墓碑に詳しく記されています。

富谷宿は、仙台以北の奥州街道2番目の宿場で、400年近い歴史があります。

奥道中歌に「国分の町よりここへ七北田よ 富谷茶のんで味は吉岡」と詠まれたように、かつてはお茶の産地でもあり、旅人や商人の宿場として隆盛を極めました。1751年の盛岡藩の記録をみても、富谷宿の名物がお茶であるとの記録がのこされています。

また、天保13年(1842)の記録によると、宿屋、呉服屋、酒屋、醤油屋など25業種、75軒もの店が街道沿いに軒を連ねていたと伝えられています。

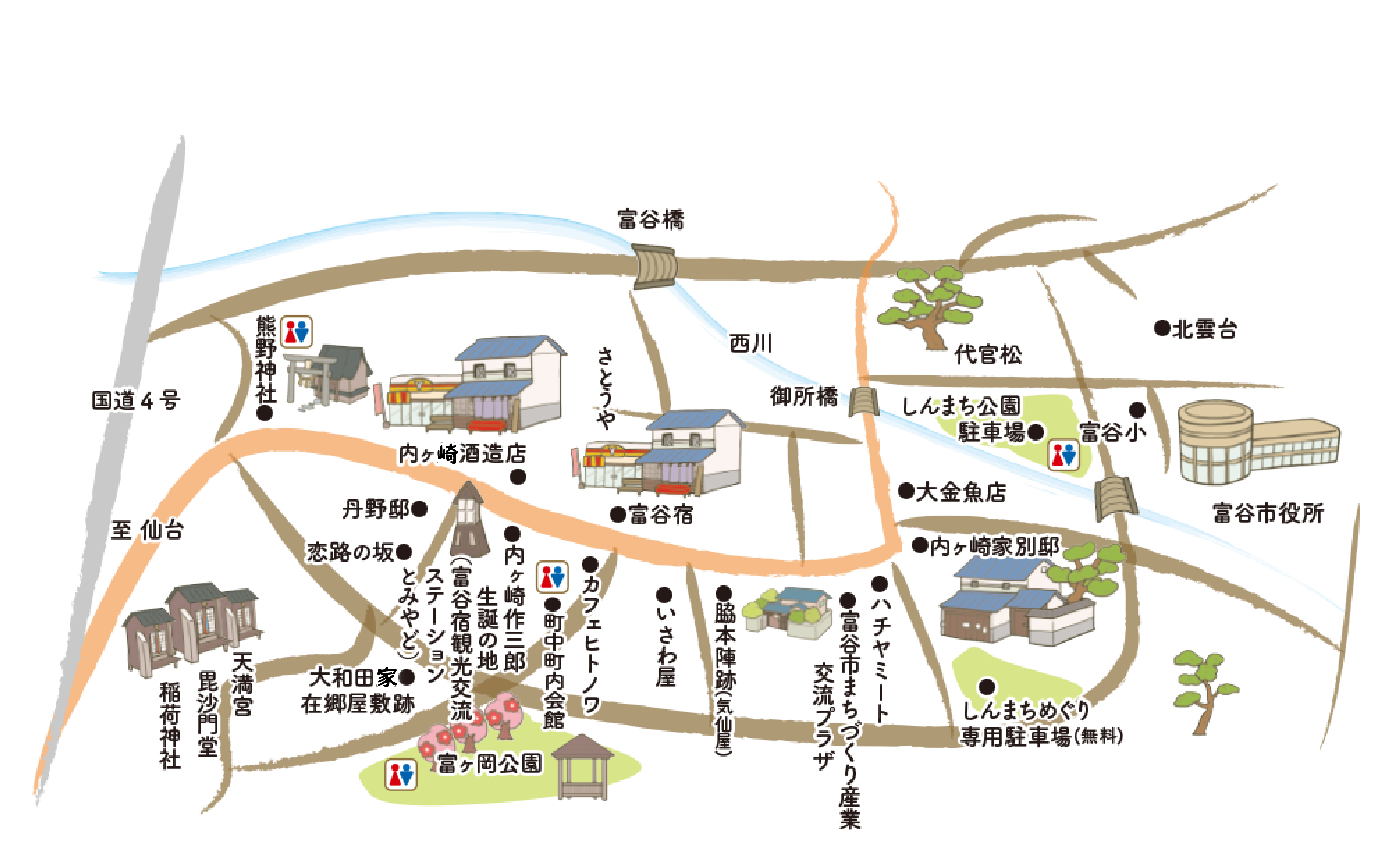

歴史スポット

-

代官松 (中央公民館前)

推定樹齢190年、町天然記念物 -

御所橋 (西川)

西川を渡る橋 -

内ヶ崎酒造店(元本陣)

宮城県最古の造り蔵 創業1661年 -

内ヶ崎家別邸

明治中期に建てられ、敷地面積は3,500㎡ -

脇本陣跡 (気仙屋)

脇本陣をつとめた名望家の気仙屋 -

ふるさと物産 奥州道中冨谷宿

しんまちの資料館・地場産品販売所 -

café hito no wa (旧 菅野邸 )

築約100年の古民家をリノベーション -

内ヶ崎作三郎 生誕の地

富谷が誇る偉人の生家を観光交流施設にリノベーション (富谷宿観光交流ステーションとみやど) -

恋路の坂

歌人原阿佐緒と東北帝国大学教授石原純が通った坂道 -

毘沙門堂

左から稲荷神社・毘沙門堂・天満宮 -

熊野神社

伊達政宗公の命で宿場となったしんまち通りの入り口に鎮座 -

熊野神社の奉納相撲 『富谷相撲』

代官松

藩政時代、黒川郡一円を管轄する代官所がこの場所にあったとされ、玄関先に植えてあったことからこの名で親しまれています。郷土の象徴として町木もこの代官松にちなんで、松としています。(町花は菊)

代官とは、郡奉行の命を受けて郡村に滞在し、民生・徴税にあたる役人のことをいいます。従来より富谷しんまちに代官所があったといわれていますが、その実態はわかりません。ただし、明治3年黒川郡49ヶ村の内、東部10ヶ村大谷郷を管轄する宮城郡の高城代官所が廃止され、黒川郡の代官所は富谷しんまちに置かれることとなりました。

しんまちの古老の話によると、代官所は現在の中央公民館の玄関にある黒松、いわゆる代官松があるところが玄関で、建物は間口15間、奥行き4間の茅葺であったといいます。

明治5年学制が発布され、翌6年この代官所の建物を校舎に、富谷小学校が発足しました。この松の由来や樹齢は定かではありませんが、以来この松は富谷町教育のシンボルとして今日に至っています。(資料:仙台藩歴史用語辞典、旧富谷町誌)

御所橋 (西川)

江戸時代の街道図によると「西川」の名称ではなく「富谷川」と呼ばれていたようです。また、橋の名称もただ「土橋」と書かれています。

記録によりますと、西川のほとりには「万屋」(よろずや)という染物屋の他2軒ばかり染物屋があったようです。西川の水で染物を洗ったのでしょう。

昔はこの川の水で米をとぎ、野菜を洗い、子供たちは水浴びをして遊ぶ、生活に欠かせない水源でした。

また、この周辺はしんまち宿ができた後の町並みのため、新屋敷と呼ばれています。

内ヶ崎酒造店

(元本陣)

- ・【本陣】 仙台以北で松前、弘前(津軽)、黒石(津軽)八戸(南部)、盛岡(南部)、一ノ関(田村)各藩の宿泊所。

- ・【酒林(杉玉)】酒蔵の軒先に吊るした、新酒が出来上がったことを知らせる目印であったが、今は酒蔵の象徴として吊るされている。起源は大神(おおみわ)神社のご神体「三輪山」の杉を「みたまのしるし」として薬玉にしたもの。杉玉ともいう。

- ・当家14代の贇五郎(うんごろう)氏は、東北電力(株)の初代社長である。

内ヶ崎家別邸

内ヶ崎家11代

儀左衛門義詮

の三男、文之助が分家し居住しました。

この庭園は明治30年代救済事業として築造されたもので、庭木の多くは旧宮床伊達家の屋敷から移植されたものといわれています。回遊式庭園で、広さは3500㎡もあります。

かつて元首相若槻礼二郎が、離れの2階から見た七ッ森の眺望のすばらしさに、この別邸を「対山閣」と命名したというエピソードもあります。

母屋の襖絵は郷里の画家北目春月によるものです。昭和62年河北新報社による「みやぎ新観光名所」に選ばれました。

- *建物横にはしんまち観光用の無料駐車場と町の案内板がある。

- *北目春月の生家は熊野神社の向かい側。

- *現在は公開されていません。

脇本陣跡

(気仙屋)

本陣に次ぐ格式の高さを求められる脇本陣は、名望家の気仙屋がつとめ、盛岡藩、松前藩、八戸藩の常宿でした。

ここには嘉永年間(1848~54年)に建てられた御座の間(離れ屋敷)が現存しており、この座敷は、他の座敷より6尺(1.8m)も高い場所にあり、階段で上るようになっています。参勤交代の際に、大名の家臣の部屋として使われました。

明治天皇が東北巡幸の際、明治9年と14年の2度、御休憩された部屋が今も保存されています。

- *現在は公開されていません。

菓子処 いさわ屋

創業100年を超える和菓子の老舗。祖先は、京都から輿入れの某姫様に随従してきた武家の末裔を名乗り、仙台へ土着してからは刀を捨て菓子屋を開業。京菓子の落雁は伊達家の御用達を賜った。 明治に入って仙台からしんまちへ移り住む。「富谷茶」をモチーフにした「茶の子」が有名。5代目の現在のご主人になってからは洋菓子も販売するようになった。荷宿

内ヶ崎宗家五代儀左衛門の長女「やす」に、仙台の気仙家より畳職人徳兵衛を婿に迎え分家を起こす。しんまち宿の伝馬役の仕事をしていたため町民は「荷宿」と呼んだ。 内ヶ崎家の最初の分家(宝暦年間)で、代々行政と検察を兼ねた「検断」役も勤めた。ふるさと物産 奥州道中

冨谷宿

- *店主の佐藤紀雄氏は幻の銘茶「富谷茶」を復活させた。

- *店内では、藩政時代の古文書などの展示も定期的に行われている。

- *明治初期のアメリカ製の柱時計は、日本にまだ時計メーカー が無い時代のもので、佐藤家4代目(紀雄氏のおばあさんのおじいさん)が当時背負って買ってきた。おそらく富谷では時計というものが非常にめずらしかった明治20年頃のことで、おばあさんは学校を早退させられ家族全員で時計を囲んだほどの騒ぎになった。

- *おすすめ産品—軌道っこクッキー、七ッ森かりんとう

café hito no wa (旧 菅野邸 )

菅野家の先祖は仙台藩医といわれています。現在わかっている家系は、幕末から明治にかけての菅野喜多治(兄)と道助(弟)の兄弟からです。

兄・喜多治の孫千代夫(ちよお)は、河北新報社4代目社長となり、弟・道助は医師で、明治24年富ヶ岡公園の開設に尽力しました。

道助の五男勲平は、新潟医学専門学校を出て町内で開業、しんまちの「赤ひげ」医者的存在で、クリスチャンでした。

建物は昭和初期のもので、平成22年10月内ヶ崎元醤油屋さんと共に「エクレール お菓子放浪記」の撮影地(主役の子と義母の自宅)となりました。

この建物は平成23年に大改修が行われ、現在は「café hito no wa」がオープン。人気の古民家カフェとなって多くの人々が訪れるようになり、しんまちに活性の兆しをもたらしました。

- *平成24年、隣に町中町内会館が建設され、公衆トイレも出来ました。

- *毘沙門堂横の天満宮は、勲平の合格祈願に、姉が建てたものといわれている。

内ヶ崎作三郎 生誕の地(富谷宿観光交流ステーションとみやど)

- 明治21年11月

- 仙台市東二番丁小学校へ転校。

- 明治24年9月

- 第二高等中学校補充科(後の第2高等学校)へ入学。

- 明治31年7月

- 第二高等学校文科卒業。第二高等学校時代は、米国パブテスト教会シスターミス・ブゼルのバイブル教室を通じて吉野作造(思想家・政治学者)、小山東助(思想家・政治家)等と親交を深めた。

- 明治31年9月

- 東京帝国大学文科大学入学。

- 明治34年7月

- 同大学卒業。

- 明治35年3月

- 私立東京専門学校(後の早稲田大学)の講師に迎えられる。

- 明治41年6月

- 早稲田大学在籍のまま、英国オックスフォードのマンチェスター学院に宗教学研究のために約3年間留学。

- 明治44年6月

- 教授に任命。その後相撲部長、講演部長、教務担当理事などを歴任。

- 大正13年5月

- 早稲田大学在籍のまま、第15回衆議院議員選挙で憲政会より立候補し当選。以来昭和20年12月まで、通算6回の当選を果たしている。その間昭和16年12月より昭和20年6月まで、衆議院の副議長を務める。

- 昭和22年2月

- 病没。享年71歳。

恋路の坂

黒川郡宮床村(現大和町宮床)出身のアララギ派女流歌人原阿佐緒と、東北帝国大学(現東北大学)教授で、アインシュタインの相対性理論を日本に紹介した物理学者の石原

純

は、妻子ある身ながら恋に落ちました。ふたりはこの小路を通り、富ヶ岡公園で逢瀬を重ねたといいます。大正10年、それが世間の知るところとなり、新聞にも取り上げられました。

阿佐緒が美貌と才能に恵まれた歌人だったこともあり、スキャンダル報道は加熱し、ふたりは文壇を追放され地位も名声も捨てて同棲を始めます。

しかし恋愛は破局に終わり、阿佐緒は流転の生涯を終えます(享年81歳)。また石原も、学究生活から離れ晩年は孤独の内にその生涯を終えました。

- *大和町宮床の生家は「原阿佐緒記念館」。

- *しんまち在住の民話研究家山田氏のおばあさんの実家が宮床で、原阿佐緒と友達だったことから、山田家には阿佐緒の直筆の書や生写真が残されている。

制札 跡

安永4年(1775)盛岡藩参勤交代より帰国の折、藩士清水秋全が道中スケッチし、絵図として残した。しんまち宿について描かれているものを見ると、現在の恋路の坂入り口のところに制札とあり、当時のお触れ書の定時場所であった。現に隣家の細川家には2枚の制札が残っており、その一枚は仙台市博物館へ貸し出している。もう一枚は明治新政府のもので年号は明治3年。丹野邸

東京で事業に成功した丹野虎吉氏は、米国の建築設計家フランク・ロイド・ライトの流れを汲む洋館を建てた。フランク設計の帝国ホテルは落成直後、大正12年(1923)大震災に見舞われたが損害は軽微であったという。丹野邸も宮城県沖地震では何の被害もなかったという。設計・施工業者は東京の佐藤工務店。大和田家在郷屋敷跡(坂を上りきった向かい側-畑)

大和田家は政宗の祖父晴宗が天文8年(1539)頃、磐城重隆の娘久保姫を正室に迎えた時、姫の付き人として大和田与大郎重則が伊達家に入り、以来伊達家の家臣となった。元禄年間の記録によると富谷村新町裏に在郷屋敷(城下の屋敷以外に知行地などに屋敷を構える)があった。すぐそばに家中寺浄土宗英光山浄鑑寺があり、開基は明暦4年(1658)。身分は不断頭で石高は約920石。恋路の坂の入り口部分が奥よりわずかに広いのは、主人が籠から降りる時に便利なように、といわれている。毘沙門堂

- *毘沙門天は仏教と一緒に入ってきたインドの神様で仏を守る四天王のひとりで、また七福神のひとりでもある。

稲荷神社と天満宮

どちらも個人の建立で、天満宮は、菅野家の勲平氏の新潟医学専門学校の合格祈願に姉が建てたものといわれている。 稲荷神社については、詳しい由来はわかっていない。熊野神社

由来についての詳細はわかりません。宿場以前はもっと東にあったとされますが、しんまち宿取立ての時、藩主政宗が現在地に勧請したと伝えられています。

しんまちの町人が旅に出るとき道中の安全を祈願したといわれ、藩の庇護厚く、領内4大奉納相撲のうちの1ヶ所でもありました。境内には土俵が置かれ、相撲が盛んに行われていました。他には仙台の荒町毘沙門堂、松島の高城磯崎の紫明神、鳴子の鳴子神社にもありました。

うつみ美容室

江戸時代のご先祖が、酒屋を営んでいた。熊野神社の裏手には「銭洗い場」と呼ばれる沢があり、そこで酒屋の主人(使用人?)が緑青のふいた銅貨をよく洗い流していたという。しんまちの旧家ではこの「銭洗い場」のことは周知されており、当時うつみ家の商売がそれだけ繁盛していたということである。H23年にTOMIYA自由大学により、うつみ家の伝説をモチーフにしたしんまちのキャラクター「銭洗い爺」が考案された。熊野神社

旧9月9日の祭典には近隣より多くの力士が集まって盛大を極めた。

郡内随一の強豪「富谷川助七」(年代不詳)は、仙台城下まで出向いたほどの名力士で、名は代々襲名された。

助七が力士として出世した当時、熊野神社に「四本柱及び口障子」が許可された。当時の県下でこの格式が許されたのは、仙台荒町毘沙門山、富谷熊野神社、高城磯崎村紫明神、鳴子温泉神社の四箇所のみ。

富谷相撲は日中戦争が始まる(1937)頃から衰退し、太平洋戦争が終わってのち再び復活した。昭和54年以降中止され土俵も取り払われた。